Eros

Maîtresse, autopsie du désir : amours SM, amours impossibles

17 JANVIER . 2020

C’est un voyage ailleurs, sur des terres pas si lointaines, emplies de mystère et au goût de soufre : bienvenue dans le monde sadomasochiste de Maîtresse, drôle de romance filmée par le grand Barbet Schroeder sur fond d’accessoires hard, sortie en 1976 et passée de justesse avant la classification X…

Par Elsa Cau

Le contexte ? Les dernières années de libération sexuelle, pendant lesquelles toutes les questions sont posées. Moeurs, rapport au corps, individualisme et pratiques : tout y passe, de la sensualité débridée d’une Emmanuelle (1974) voire dramatique de L’Empire des Sens (1976) et des confessions désinhibées d’une universitaire-prostituée devenue religieuse dans La Bonzesse (1974) jusqu’à l’immersion dans le cinéma pornographique d’Exhibition 2 (1975), le cinéma “hard et d’essai” (si, si) est à la fête, malgré les censures et les coupes.

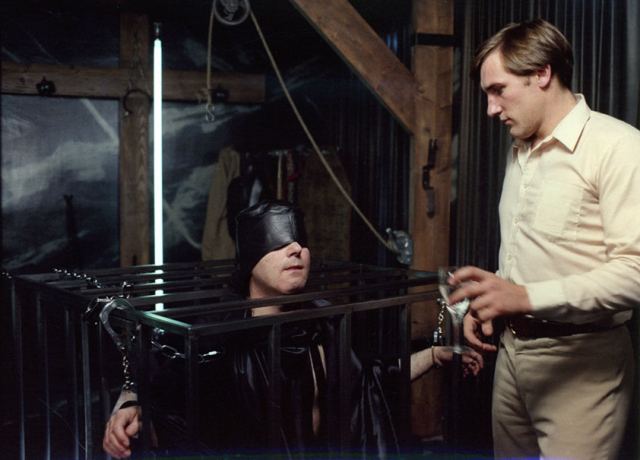

Dans Maîtresse, les choses sont simples et ne le sont pas, à la française : Olivier (Gérard Depardieu) débarque à Paris un peu paumé, cambriole un appartement bourgeois censé être vide, s’aperçoit qu’il met les pieds dans un donjon sadomasochiste à l’équipement dernier-cri, se retrouve prisonnier -dans tous les sens du terme- d’Ariane (Bulle Ogier), dominatrice professionnelle.

- D.R

- D.R

Pas d’inexactitude qui tienne, pas de honte non plus, pas de morale : Schroeder ouvre la fermeture éclair sur un monde clandestin de fantasmes dans l’ombre, prenant pourtant bien racine dans la société, en pleine lumière. Dans les nombreux miroirs du Donjon, les reflets se croisent et se renvoient la psyché des dominés et dominants, les déséquilibres et les doux -ou durs- excès.

Le déséquilibre, c’est aussi la relation naissante d’Ariane avec Olivier, perdus dans un éternel entre-deux : entre deux appartements, entre deux identités, entre deux vies. Flottant dans un véritable purgatoire de l’amour, ils s’aiment et se déchirent, naviguent entre folie, violence, et pureté de coeur.

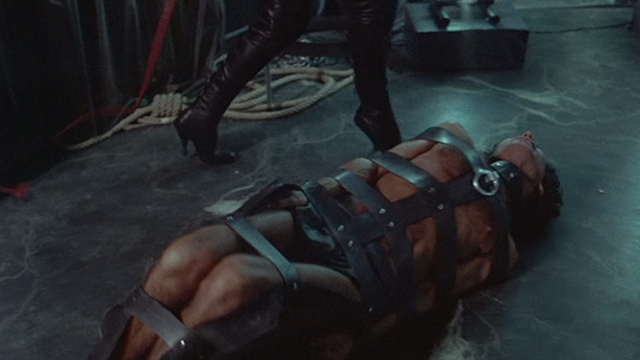

Le jour, Ariane est blonde et aimante, bourgeoise libre prenant en main le provincial un peu canaille qu’est Olivier, l’entourant amoureusement de toutes les attentions. Le soir, Ariane coiffe sa perruque aux cheveux noirs, enfile du cuir et du latex, descend, par l’escalier dissimulé sous la table basse du grand salon clair, dans les entrailles de l’appartement inférieur, où les rapports s’inversent : les lumières blanches deviennent colorées, opaques, les fouets, les menottes, les cordes et les accessoires accrochent le regard le temps d’un instant fugace. Les victimes sont consentantes et épanouies, lèchent, se courbent et rampent, gémissent, subissent, déviantes et heureuses.

C’est d’ailleurs un véritable documentaire que visionne le spectateur : les adeptes SM masqués, dans le film, sont d’authentiques pratiquants, qu’on a soigneusement évité de prévenir du tournage jusqu’à la dernière minute. C’est froid, mais en même temps c’est humain, direct, franc. L’immersion prend la saveur du réel. “C’est fabuleux de pouvoir entrer dans la folie des gens, c’est intime. […] C’est à moi d’inventer, d’entrer dans leur folie” lance Ariane à Olivier. Ou Schroeder au spectateur.

Mais la recherche des vérités de l’âme l’emporte chez Schroeder qui filme aussi le doute, l’enfermement : ceux d’Ariane, prisonnière de ses fanfreluches, enfermée dans son étrange lieu de vie déshumanisant ; ceux d’Olivier, grand gaillard plutôt franc qui devient, malgré lui, voyeur, et qui doit replacer sa virilité dans ce drôle de schéma. Les moments d’orgasme ne suffiraient donc pas à trouver l’équilibre… Serait-ce là la limite de la libération sexuelle, cherchant sans cesse le plaisir maximal, refusant le tabou, refoulant pourtant par là-même la frustration d’un amour qui ne peut jamais vraiment être naïf ?

E.C