Culture

Les expositions à voir à Paris ce printemps

27 MARS . 2025

Cinéma, Haute-Couture, Arts visuels… Cette saison, il y en a pour tous les goûts ! Voici les 5 expositions parisiennes à ne pas manquer.

Le Louvre, nouveau temple de la Haute-Couture

Dans une présentation pensée comme un défilé monumental étalé sur 9 000 mètres carrés, le musée du Louvre, temple ultime de l’art, se métamorphose en majestueux écrin de mode. Une centaine de propositions de 45 maisons de créateurs, plus extravagantes les unes que les autres, prennent place au sein du département des Objets d’art ainsi que dans le faste des salons du Second Empire. Au fil des présentations, on s’arrête devant une veste brodée par Karl Lagerfeld pour Chanel en 2019, directement inspirée d’une commode de Mathieu Criaerd datée du XVIIIe siècle. Les décors d’animaux et de fleurs de la commode se retrouvent transposés en un all-over de paillettes blanches sur la veste, créant un écho entre l’objet d’art et la création contemporaine. Un peu plus loin, l’ensemble pantalon et veste Givenchy de la collection Haute Couture Automne/Hiver 1990-1991, créé par Hubert de Givenchy évoque l’armoire « au char d’Apollon » d’André-Charles Boulle. Parmi nos pièces préférées, la robe-armure, fruit d’une collaboration entre la maison Balenciaga et Ateliers Pras, présentée lors du défilé 2023, illustre le parfait équilibre entre créativité et artisanat de haut-vol. Dans les appartements de Napoléon III, la robe régalienne créée par John Galliano pour la collection Christian Dior Haute Couture Automne/Hiver 2004-2005 évoque un voyage à Vienne. Nous voilà sur les traces de Sissi impératrice et dans le Mitteleuropa des Habsbourg. Jean-Paul Gaultier, JW Anderson, Iris van Herpen, Thom Browne viennent également compléter cette grande promenade dans le temps avec des créations décalées, qui mettent en lumière la capacité des créateurs à réinterpréter les codes esthétiques des époques passées. À voir absolument.

Musée du Louvre, Louvre Couture, jusqu’au 21 juillet

www.louvre.fr

Versace © Musée du Louvre – Nicolas Bousser

L’art Dégénéré au Musée Picasso, une piqûre de rappel ?

En ces temps troublés, le musée Picasso rappelle le rôle de la mémoire collective comme garde-fou contre l’obscurantisme. L’art Dégénéré nous plonge dans l’univers sombre et fascinant de l’art moderne sous le régime nazi. Dès l’entrée, les murs sont couverts du nom de 1 400 artistes persécutés, accompagnés de fragments de sculptures retrouvés à Berlin en 2010, lors d’une excavation fortuite survenue pendant la construction d’une ligne de métro. La salle suivante révèle de nombreuses pièces signées Wassily Kandinsky, Ernst Ludwig Kirchner, Otto Dix, Marc Chagall, ou encore Pablo Picasso, alors étiquetées « dégénérées » et devant à ce titre être supprimées. Combien de ces noms évoquent un génie créatif aujourd’hui ? À travers le parcours d’une soixantaine d’œuvres retirées, vendues ou détruites, le Musée Picasso évoque le souvenir de plus de 20 000 victimes d’une purge culturelle, préambule d’un massacre plus abject encore. On retrouve par exemple Metropolis, de George Grosz, un des chefs de file du mouvement Dada, qui a utilisé des techniques expressionnistes pour critiquer la société urbaine et ses excès. Dans la salle intitulée “race et pureté” on s’arrête devant La Prise de Marc Chagall, réalisée entre 1923 et 1926, qui dépeint un rabbin tenant une tabatière. L’œuvre était incluse dans l’exposition de propagande nazie « Entartete Kunst » à Munich en 1937, où elle était présentée comme un exemple de « maladie » artistique. La projection d’archives rappelle également les injonctions esthétiques et morales de l’époque, dans une apologie du style académique et de l’Antiquité. En fin de parcours, une salle dédiée aux ventes organisées par les nazis pose aussi la question de la fortune critique des œuvres. Bien plus qu’un retour sur un moment sombre de l’Histoire, l’exposition propose une réflexion sur la liberté de création, les mécanismes de manipulation et d’exclusion. Une exposition à voir ce printemps à Paris.

Musée Picasso Paris « L’art dégénéré », du 18 février au 25 mai 2025

George Grosz, Metropolis, 1916 – 1917. Oil on Canvas. 100 x 102 cm. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid © Estate of George Grosz, Princeton, N.J. / Adagp, Paris, 2024

Wes Anderson à la Cinémathèque, le détail comme manifeste

La Cinémathèque française offre une plongée dans l’univers singulier de Wes Anderson, dont l’esthétique singulière et décalée a fait de nombreux adeptes. Intitulée L’art du détail comme manifeste, l’exposition organisée en partenariat avec le Design Museum de Londres met en lumière la minutie et la précision qui caractérisent le travail d’Anderson, de la symétrie des cadres à la palette de couleurs pastels savamment dosée. L’exposition ouvre sur la fascination précoce d’Anderson pour le cinéma, et la création d’anti-héros au burlesque juvénile. Il co-écrit ses premiers film avec Owen Wilson, rencontré à l’université du Texas à Austin, avant de s’installer à Hollywood pour promouvoir un cinéma d’auteur en forme de voyage initiatique teinté d’absurde. Le visiteur est rapidement happé par une scénographie immersive, où décors, costumes et accessoires originaux se côtoient. On découvre par exemple les maquettes du Grand Budapest Hotel, les costumes colorés de Moonrise Kingdom et les objets fétiches de La Famille Tenenbaum. L’exposition dévoile également certains secrets de fabrication de films iconiques et revient sur les influences du réalisateur, de la Nouvelle Vague française aux films d’animation de son enfance. La partie dédiée au stop-motion étudie la genèse des opus Mr Fox (2009) et L’île aux chiens (2018), tandis que la salle réservée aux fresques européennes devrait ravir les fans des films devenus cultes comme The Grand Budapest Hotel (2014) et The French Dispatch (2021). Dernier long métrage en date, Asteroid City (2023) s’aborde comme un concentré de la méthode Wes Anderson, qui reprend d’ailleurs des acteurs mythiques comme Jason Schwartzman, 25 après son casting dans Rushmore. Des extraits de films, des story-board, des croquis et des notes de travail, agrémentés d’interviews et de documents d’archives étoffent l’analyse d’un processus créatif qui ne cesse de surprendre.

Wes Anderson à la Cinémathèque Française, jusqu’au 27 juillet 2025

www.cinematheque.fr

Photographie Stephane Dabrowski © La Cinematheque francaise

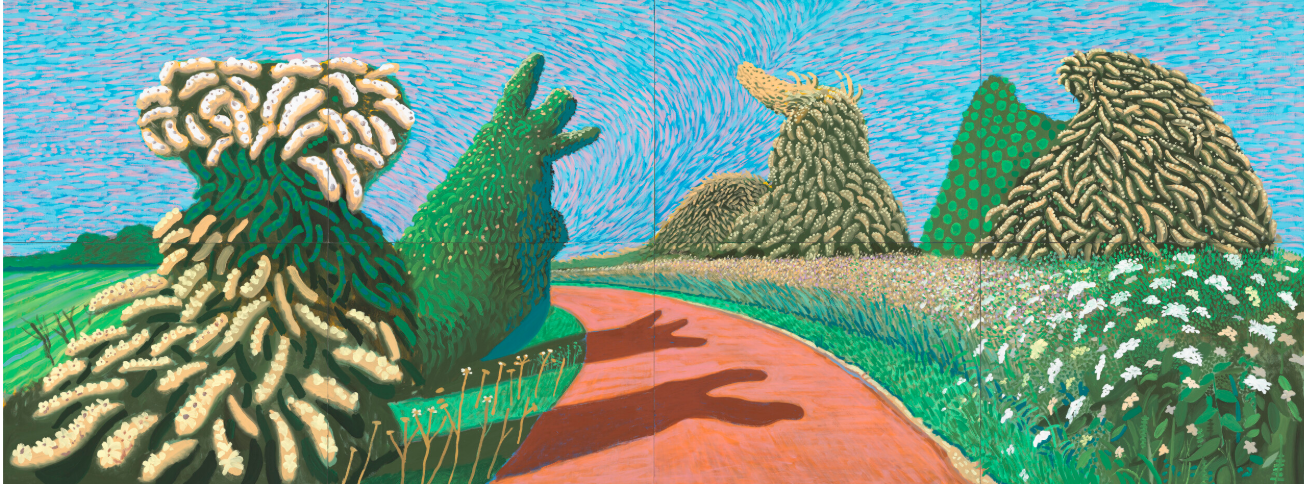

David Hockney dans le rétroviseur, à la Fondation Louis Vuitton

Ce printemps, la Fondation Louis Vuitton accueille l’une des figures majeures de l’art contemporain, David Hockney. Riche de plus de 400 œuvres réalisées entre 1955 et 2025, la présentation offre une immersion complète dans l’univers de Hockney, et s’empare des onze galeries de la Fondation ! Au rez-de-bassin, l’institution revient sur les débuts de l’artiste anglais à Bradford, avec entre autres le Portrait of My Father (1955), avant de se tourner vers son incontournable série des Piscines Californiennes, dont le fameux A Bigger Splash (1967). Réalisées dans les années 1960 et 1970, ces dernières capturent l’atmosphère d’une Amérique solaire et suspendue dans le temps. Plus loin, les photographies utilisées en collage ont marqué un tournant dans la manière d’aborder le genre. Au cœur de l’exposition, les séries de « Grands Paysages » réalisées ces 25 dernières années proposent un retour aux sources, avec des vues du Yorkshire anglais, témoins de l’intérêt de l’artiste pour la perspective, la couleur et la représentation de l’espace. Au premier étage, les pérégrinations en Normandie mettent en avant la fascination pour les nouvelles technologies, avec des travaux entièrement réalisés sur tablette numérique. La série « 220 for 2020 », réalisée sur ipad, retrace par exemple les variations de lumière observées au fil des saisons. Tout au long de sa carrière, Hockney aura travaillé à l’élaboration d’un style unique, mais pas dénué de références. On pense à La Grande Cour (2019), dont le format évoque la tapisserie de Bayeux. Le dernier étage de la Fondation révèle également les allusions aux peintures de Fra Angelico, Claude le Lorrain, Picasso ou Cézanne. Fortement impliqué dans la réalisation de l’exposition, David Hockney signe ici sa plus grande rétrospective jamais réalisée. On réserve immédiatement !

David Hockney 25, Fondation Louis Vuitton, jusqu’au 31 août.

www.fondationlouisvuitton.fr

May Blossom on the Roman Road © David Hockney © Richard Schmidt

Agnès Varda libère Paris au Musée Carnavalet

Plongée inédite dans la relation intime et captivante qu’entretenait la réalisatrice Agnès Varda avec la capitale, l’exposition Le Paris d’Agnès Varda, de-ci, de-là est aussi informative que poétique. Figure emblématique de la Nouvelle Vague, Varda a arpenté les rues de la ville lumière en les transformant en décors vivants pour ses films. Sous son œil acéré (et sa coupe de cheveux reconnaissable entre mille) Paris se transforme en terrain de jeu révélateur. Les errances de Cléo de 5 à 7 (1962), et les extraits du court-métrage Les fiancés du pont MacDonald (1962) se font ainsi le théâtre des angoisses de protagonistes peu mis en avant jusqu’alors. Dans Sans toit ni loi (1985), les paysages urbains et ruraux se confondent pour refléter la marginalité du personnage de Mona, une jeune vagabonde, ou les sentiments d’autres personnages à la marge, comme dans le court-métrage réalisé sur le quartier Mouffetard en 1958. Si l’on se délecte à la vue d’un Paris perdu, on découvre également une ville complexe chargée d’histoire(s). Il y a par exemple cet espace peu connu du grand public, la cour-atelier de la rue Daguerre, qu’elle fréquente de 1951 à 2019 – elle le partage avec le cinéaste Jacques Demy dans les années 1960. Le musée Carnavalet expose également des tirages photographiques réalisés lors du tournage de Loin du Vietnam (1967), et de nombreux documents inédits, dont des objets personnels et une sculpture de sa chatte Nini, témoins du regard unique de Varda et de sa fascination pour la vie quotidienne. Les pérégrinations de la cinématographe franco-belge sont devenues emblématiques d’une jeunesse en ébullition, et se font l’écho filmé d’une rébellion culturelle plus large, également portée par les auteures du Nouveau Roman Nathalie Sarraute et Marguerite Duras.

Le Paris d’Agnès Varda, de-ci, de là, au musée Carnavalet, jusqu’au 26 mai 2025.

www.carnavalet.paris.fr

Agnès Varda, Valentine Schlegel et Frédérique Bourguet

à Montmartre, Paris 18e, 1948-1949

© Succession Agnès Varda

De passage à Paris pour décourvir les expositions du printemps? Découvrez les hôtels partenaires du Club Yonder et profitez d’avantages exclusifs.