Art

Tony Matelli, éloge de la fragilité

05 JUIN . 2020

À la galerie Andréhn-Schiptjenko, l’exposition de Tony Matelli se situe dans ce territoire improbable où fiction et réel se contaminent et s’enrichissent mutuellement. Distillant à la dérobée pensées politiques et jugements de valeurs, l’artiste questionne par des modes détournés, métaphoriques et poétiques, le monde existant.

Par Joy des Horts

Quelques mauvaises herbes

On a coutume de dire qu’il n’y a qu’un pas entre réel et fiction. Ce pas, l’actuelle exposition de Matelli à la galerie Andréhn-Schiptjenko se garde bien de le franchir, préférant frayer entre les deux rives. « Abandon« , le titre de l’exposition, annonce la couleur. S’il favorise la polysémie (abandon : c’est autant le désordre que le naturel), le terme vient également éclairer la structure de l’exposition qui semble avoir été désertée pendant le confinement. Elle en émerge doucement, comme une inspiration spontanée.

Vue de l’exposition en cours à la galerie parisienne Andréhn-Schiptjenko, avec Weed 517 (à gauche) et Weed 504.

Il n’y a qu’un pas, ou plutôt, qu’un pas de côté : les « Weed » – oeuvres qui composent cette série, initiée dès 1995 – interrogent immédiatement le visiteur de la galerie rue Sainte-Anastase. La pièce unique, un White Cube digne de tout lieu d’art contemporain, est vide. Ni tableaux, ni sculptures, ni toute autre œuvre virtuelle fleurissant allègrement sous les tropes des galeries, avides de se reconnecter à leurs collectionneurs hors-sol. Ici et là seulement, quelques mauvaises herbes poussent aux abords des cimaises. Mais où sont les œuvres ?

Sculptures hyperréalistes

La directrice de la galerie, Ciléne Andréhn, nous fait approcher les pissenlits et autres graminées esseulées. Le ravissement succède à l’étonnement : ces dernières sont des sculptures de brindilles moulées, puis réalisées en bronze et minutieusement peintes à la main. Surprise de la simplicité apparente de l’installation, inversement proportionnelle à la méticulosité et au savoir- faire de la technique employée. Ici, les œuvres de qualité photographique convoquent les grands maîtres de la sculpture hyperréaliste, de Duane Hanson (et son fameux Janitor) au troublantes oeuvres de Charles Ray.

“Qu’est-ce qu’une mauvaise herbe, sinon une plante dont on n’a pas encore découvert les vertus ?”

C’est précisément ce gommage des frontières que recherche Tony Matelli. Les “Weed” s’érigent en malignes sculptures qui, indolentes et superficielles, fruits d’une banalité avouée, font semblant de jouer au réel. Alors qu’elles sont œuvres d’art, bien sûr.

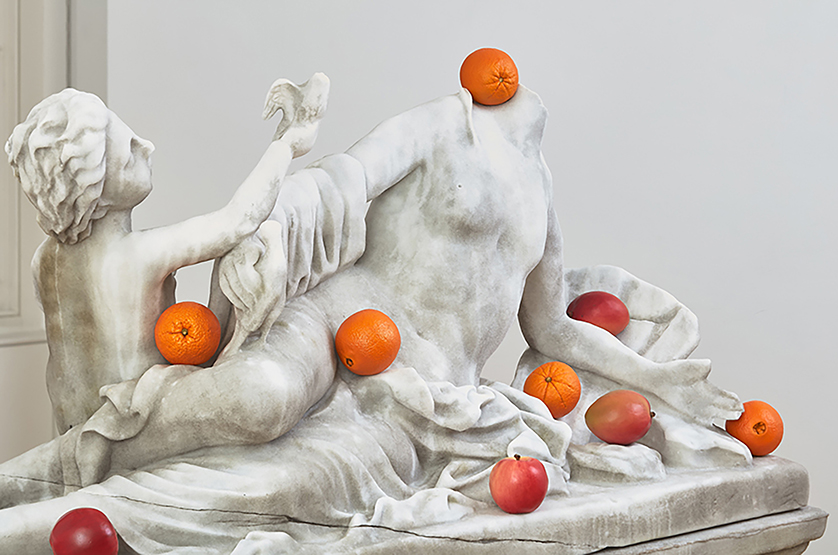

« Matelli s’amuse en effet depuis quelques années à semer le doute chez le spectateur »… © Archives Tony Matelli

Dans la lignée de l’hyperréalisme américain, Matelli s’amuse en effet depuis quelques années à semer le doute chez le spectateur, par le biais d’oeuvres pernicieuses, imitant parfaitement la réalité. Travaillant dans un large panel de techniques et matériaux, ses installations perturbent et inquiètent. Alliant force narrative et commentaires acerbes, elles se révèlent anti-politiquement correctes et répondent toutes de façon imprévisible et critique, ironique et violente, aux contextes qui les accueillent.

Du dérangeant au poétique

Somnambule à demi-dénudé déambulant dans le très chic Wellesley College, buste antique couvert de peaux de banane, gigantesque installation post-apocalyptique … le corpus de Matelli flirte sans cesse avec l’image-symbole. Il capte l’imagerie populaire d’un monde abîmé, l’amplifie, le commente, et se charge de nous donner, (avec Serge Daney) “des nouvelles du monde”.

Si ses premières réalisations, pour la plupart représentations humaines et animales, mettent en exergue des scènes absurdes et dérangeantes, l’artiste semble peu à peu s’être éloigné de cette confrontation brutale au réel afin d’examiner les signes latents d’un certain décalage au monde, transfigurant « ce qui n’est pas encore » en « ce qui pourrait être ».

“Fragilité et poésie, à l’heure où la nature tente (non sans peine) de reprendre le dessus et d’exister sur le macadam de notre Paris abandonné…”

Nul symbolisme latent pour analyser cette nouvelle série (les flamands au placard !) mais le sentiment d’une position en retrait du monde. Les installations de Tony Matelli se prolongent très souvent vers autre chose, et nécessitent en cela une attention particulière, proche de l’immersion.

Qu’est-ce qu’une mauvaise herbe, sinon une plante dont on n’a pas encore découvert les vertus ? La série “Abandon” de Tony Matelli est à l’image de ce paradoxe. Politique, elle se profile comme une forme de rébellion à l’écart d’un certain establishment. Métaphorique, elle magnifie l’indésirable.

Mettant en exergue à la fois son caractère fragile et éphémère (remarquez les fines morsures d’insectes), mais également l’éternelle vanité de l’interversion humaine (chassez le naturel, il revient au galop), le végétal procède chez l’artiste d’un certain moment de grâce – dans tout ce qu’il peut avoir de précaire et d’incertain. Il transmet cet état de dissolution, difficile à décrire : des instants suspendus, trop glissants pour être retenus, de détachement total.

Résolument mutiques et destinées à fortiori à n’être simplement que belles, les “Weed” engagent néanmoins un savant dosage entre esthétique et politique. À l’heure où la nature tente (non sans peine) de reprendre le dessus et d’exister sur le macadam de notre Paris abandonné, cette dernière composante est plus qu’exacerbée.

Fragile et poétique, l’exposition de Tony Matelli répond désormais à une nouvelle injonction. Celle de célébrer ces épiphanies temporaires à défaut d’imaginer de nouveaux mondes possibles. Et de nous rappeler ces mots de Campion : « la réalité, elle, ne manque jamais de se rappeler à nous« . The beauty of simple things, en somme !

J.H